Синичка и Пушкин

Цикл из 10 учебных видеороликов, посвященных основным проблемам изучения русского языка в 10–11 классах российских и зарубежных школ, подготовлен Мастерской по заказу Санкт-Петербургского государственного университета для размещения на портале «Образование на русском», который был запущен в 2014 году Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина.

1. Команда

Санкт-Петербургский государственный университет по заказу

Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина

Производство

Мастерская

Сценарий

Сергей Монахов

Текст

Дмитрий Чердаков

Оператор, монтаж

Евгений Евграфов

Режиссер

Александр Селиверстов

Арт-директор

Дима Барбанель

Дизайнер

Денис Запорожан

Анимационный дизайнер

Алексей Астафьев

Музыка

Дмитрий Евграфов

Иллюстратор

Сергей Калинин

Моделлер

Боремир Бахарев

Шрифты

Антон Терехов

Константин Лукьянов

Исполнительный продюсер

Ирина Журавлева

Актеры

Станислав Малюков

Михаил Белов

Визажист

Алексей Граф

Диктор

Константин Терентьев (фильмы 1, 2, 3, 4, 6, 9)

Петр Бухаркин (фильмы 5, 7, 8, 10)

Игорь Хилов

2. Идея

Идея заключалась в том, чтобы сделать такие обучающие фильмы по русскому языку для старшеклассников, каких в России не делал еще никто. Нужно было написать интересный текст и залихватский сценарий, запечатлеть чарующую красоту осеннего Петербурга, найти вдохновенно играющих актеров, срежиссировать акробатические трюки, нарисовать двухмерную и трехмерную анимацию, создать неожиданные визуальные эффекты, написать оригинальную музыку и спроектировать шрифты. Одним словом, все должно было быть сделано в этих получасовых роликах для того, чтобы дети и их родители могли не отрываясь, затаив дыхание, слушать рассказ о самом интересном, актуальном и важном в русском языке.

Пробуждение на кладбище. — Листок, еще листок. — Человек-пакет заваривает непакетированный чай. — Синичкопад. — Где мне все это наконец закопать? — Назад, время, вперед! — Каша из праха. — Пушкин роет могилу. — Много пожилых женщин и флешбеки. — Лопата наносит смертельный удар. — Врачеватель чумы.

3. Решения

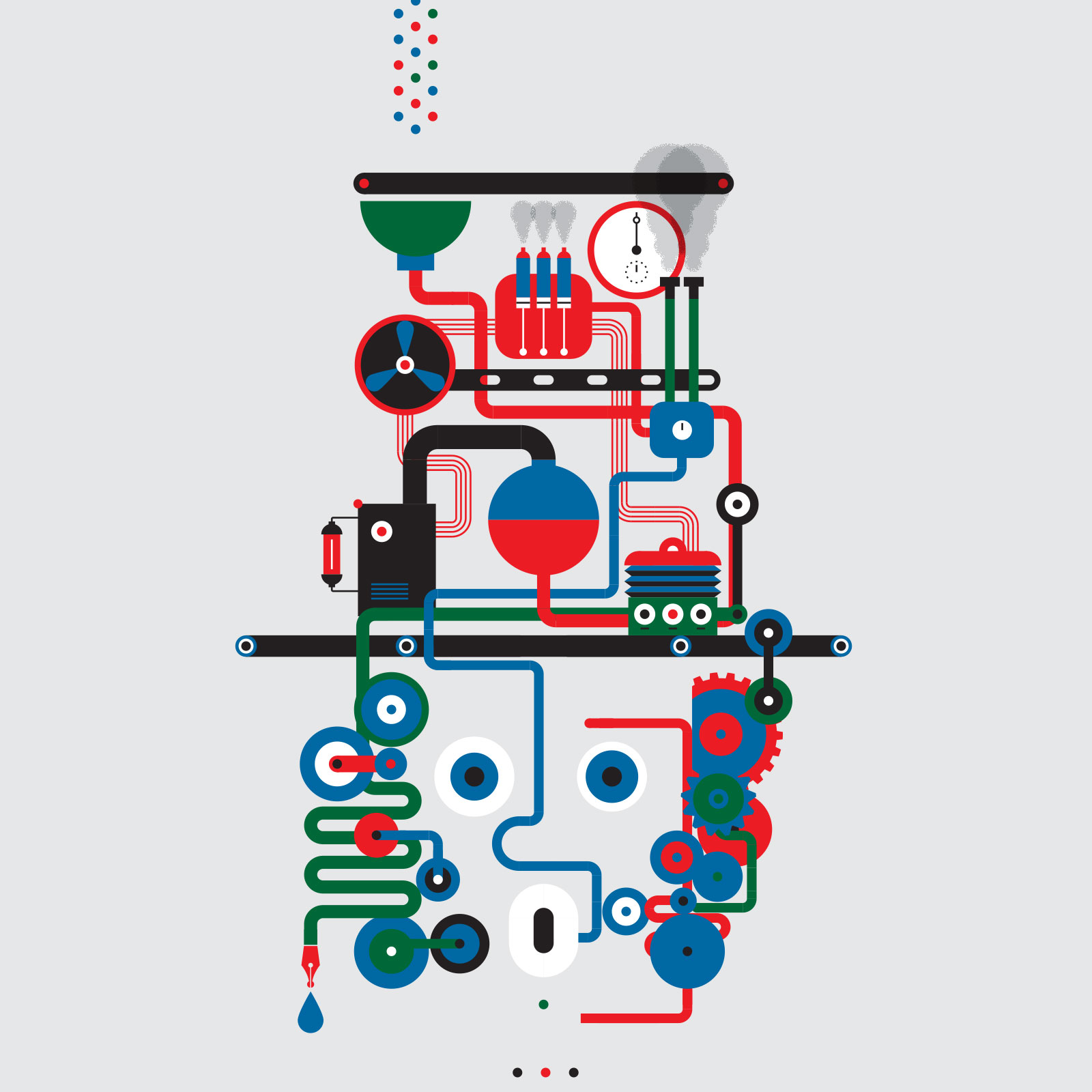

Заставка — общая для всех фильмов цикла — представляет собой самостоятельную анимационную сцену со своей драматургией. Голова Пушкина, главного героя сериала, изображена в виде собранной из кубофутуристических деталей стимпанк-машины, которая олицетворяет язык и воплощает логику процесса словообразования. Заголовок каждого фильма вываливается из головы Пушкина, как бы порождается ею: машина с паром и шумом производит буквы — сначала они кривоваты и стоят вкривь и вкось, а потом занимают нужные места в строке и обретают под воздействия молоточков и прессов корректные формы графем. Стимпанк-голова-машина служит в видеоцикле также аллегорией языковой нормы, в том числе внимательно следит за легкомысленным Пушкиным во время его прогулки по Дворцовой площади.

Алексей Астафьев:Созданные Сережей Калининым иллюстрации диктовали определенную технику — такая анимация называется шейповой (shape animation). Появление головы Пушкина на экране подчинено четкому порядку: из пустоты по всей площади экрана возникают точки, дальше точки соединяются в линии, мы узнаем сначала глаза и нос, затем — опускающиеся слева и справа бакенбарды. Так идет лепка образа. Далее Пушкин обзаводится цилиндром, однако лицо его не замирает: жизнь механизма и взаимодействие между его частями продолжается до завершения ролика. Для заставки к фильмам мы целиком анимировали русский алфавит; в Мастерской были отстроены фазы воплощения каждой буквы — полный жизненный цикл; оставалось только продумать переходы между фазами так, чтобы процесс перетекания из одного состояния в другое выглядел естественно и ладно.

Кому и кобыла невеста. — ПЛК. — Как обойти Дворцовую площадь и заставить всех себя ненавидеть. — Полет пламенной Синички. — Все течет, ничто не меняется. — Акробатические этюды, испуганная девочка с кеглями. — Поэт и толпа. — Пушкин садится в карету. — Пушкин сидит в карете. — «Сейчас как дам тебе по башке...»

3.2. Стоп-моушен анимация

Образ Синички — одна из главных загадок видеоцикла. (Этот персонаж перешел в кинематограф, где зажил полнокровной жизнью, из подготовленного Мастерской учебника по русскому языку для 10–11 классов.) Почему Синичка все время сопровождает Пушкина? Какие отношения связывают их? С какой целью Синичка то и дело наряжается Пушкиным? И способен ли Пушкин схватить Синичку? Большинство из этих вопросов так и остается, увы, без ответа.

Музыка: «Prelude No. 4» by Chris Zabriskie.

Работой в совершенно другом, по сравнению с созданием заставки, жанре стала для меня анимация Синички. По замыслу этот объемный персонаж должен быть существовать в отснятых Женей Евграфовым планах, наравне с реальными участниками действия. Были перебраны все варианты воплощения Синички — и, с учетом того, что еще в самом начале проекта в качестве исходного референса фигурировала подборка чешской деревянной игрушки, мы в итоге остановились на съемках стоп-моушен анимации. Замечательный художник по куклам Игорь Хилов изготовил нам Синичку в течение 5 дней, и за 3 съемочных дня мы с Женей отсняли 12 сцен с ее участием. Получилась интересная история, даже более близкая к авторской задумке, нежели планировавшаяся первоначально трехмерная анимация. В деревянной игрушке чувствуется живая линия, фактура и шероховатость, что придает Синичке живости.

Евгений Евграфов:Это было классно, Дима закрыл нас в своем чулане на три дня вместе с летними колесами от Discovery и сказал, чтобы мы не выходили, пока не сделаем анимацию. Изредка приносил передачки. Я первый раз снимал стоп-моушен (совместные съемки с сыном анимированных человечков лего не считаются) и, честно говоря, не верил до конца, что получится такой гармоничный и живой заменитель 3D. Да простит меня Леша.

Дима Барбанель:При всем при том морфология Синички чрезвычайно проста: крылья (взмах, расправление), хвост (в 2 положениях), голова (в 2 положениях), клюв (открыт, закрыт, якобы говорит), глаза (закрыты, открыты, повернуты), ноги (может ходить), шея (наклоняется).

Несколько сот тысяч. — Мишки. — Страшный людоед с пончиком. — «Давайте говорить правильно!» или «Обезьяний язык». — Позволь мне понять тебя. — Пушкин в погоне за хот-догом. — Круг катания: о боязливом отношении к лошадям. — То ли мне надеть одежду, то ли мне одеть Надежду... — Детки в клетке.

3.3. Двухмерные анимационные вставки

Внутри каждой серии видеоцикла есть свой «фильм в фильме», разбитый на несколько частей, которые более или менее равномерно распределены в пространстве главного фильма и соотнесены с его сюжетом. Эти вставки, выполненные в технике черно-белой двухмерной анимации, строятся по одному принципу: короткое забавное приключение в жизни Синички сопровождается бегущей строкой с отрывком из личной переписки Пушкина и его родных, друзей, знакомых. Анимированные иллюстрации Сергея Калинина резко контрастируют и с видеорядом, и со своеобразным эпистолярным стилем первой трети XIX века, тем самым усугубляя абсурдность происходящего на экране.

Памятник дедушке Крылову. — Окаменей! — Синичка машет хвостом. — Новые Пигмалион и Галатея: что скрывало покрывало? — Множественность Пушкиных в аллее. — Тарелка, стакан, мышь — и все это вдребезги. — Селедка, подруга дней. — Почему нельзя догнать дитя с кочергой. — Мука с мукой.

3.4. Компоузинг

Эта часть в основном техническая, она включала в себя трекинг отснятых плавающей камерой планов, в некоторых случаях ротоскопинг, в некоторых анимацию инфографики и других графических элементов. Особо творческой эту работу не назовешь, скорее она техническая. И дикая по объему! Иллюстрации и инфографику для анимаций нарисовал Денис Запорожан.

Стихи на плацу. — Хронотоп утоп. — Крадущийся Пушкин, затаившийся бобр. — Инвентаризируй это! — Падение с кресла в разных ракурсах. — И бобр летит, летит, летит... — Винтовая лестница Иакова. — Шепот, робкое дыханье, дрели. — 138 разных способов приготовить...

3.5. Музыка

На этапе прототипирования мы договорились, что с точки зрения звука процесс собирания Пушкина из элементов — это чисто механическое действие, отсылающее прямиком к стимпанку. Однако в него с необходимостью включается тональный элемент, который встает над механикой и создает высшую гармонию ролика, так что заставка оказывается камертоном для всей серии.

Первая итерацияЯ хотел создать механичность, но при этом с сильной тональной частью — мне казалось, что шумовая подача смотрелась бы невыгодно рядом с чисто музыкальным оформлением окружающего заставку повествования. Откуда такой привкус — в голове слишком крепко засела идея, что Пушкин здесь по-франкенштейновски неочевидно собирается из фрагментов. Еще мне нравится, что в целом такую музыку можно описать словами «странно, но интересно». В итоге получилось странно, да не о том. Сейчас понимаю, что меня слишком отвлекла игра с необычными аккордами и внетональными нотами, когда как текстура музыки и быстрые смены гармоний на деле не очень вязалась с картинкой.

Вторая итерацияРешил начать все заново после фидбека Димы Барбанеля: «звуки складываются ... постепенно проявляясь в спонтанную, додекафоническую отчасти фразу. И только когда ОБРАЗ Пушкина завершен, звуки постепенно становятся мелодией, то есть ладом, целостной композицией». Меня очень вдохновил такой подход, поскольку в последние месяцы основной предмет моего изучения — та особая часть академической музыки XX века, где используются атональные конструкции, додекафония, кластеры, необычные техники игры. Почему? Потому что это звучит круто, и в конце концов никто не говорил, что музыка должна быть на 100% комфортна.

Выстроив определенный скелет, который был готов, наверное, вполовину, я отослал результат Барбанелю — проверить, что он думает. Если вкратце, мы пришли к выводу, что в этом подходе нет сердечного начала, что на данном этапе получились просто технические звуки, обслуживающие внутрикадровое движение.

Третья итерацияМодифицировать второй вариант не стал, сделал опять все с нуля. Позаимствовал лишь способ «раскрытия» музыки: один аккорд, начинаясь фактически с точки, динамически обогащается, обрастает новыми инструментами, но остается всё одним аккордом, вплоть до того момента, пока Пушкин не собрался воедино — и тогда происходит яркое разрешение, с мелодией и прочими свистелками. Период между второй и третьей итерацией пришелся на мою поездку в Питер, где снимались все серии, и это помогло мне сформировать ясный образ того, какая интонация должна лежать в основе. Это, конечно, гимн.

Однако Дима, послушав, сказал, что это канал «Культура», что это не считывается и что нужно сильно думать дальше. Теперь, по прошествии времени, сравнивая эту версию и финал, я понимаю, что она была откровенно недоделана и недотянута.

Четвертая и пятая итерацииБодрее, понятнее, веселее.

За две последние итерации исходный вариант оброс смелым басом, бодрым арпеджио и сочными аккордами на аналоговом синтезаторе. Это позволило хиленькие шевеления превратить в резвые удары, которые отдаются звоном во всех сериях, задавая им нужный тон.

На берегу пустынных волн. — Половинка синей женщины. — Фестиваль песчаных скульптур. — Человек человеку дает под зад. — Пушкин в сетях вероломства. — Равелин Петропавловской крепости. — Глаза совы. — Тройка, семерка, туз, или Ваша дама убита. — Метод Монте-Кристо...

3.6. Сценарий

Писать сценарии к фильмам было в чем-то легко, а в чем-то сложно. Легко, главным образом, потому, что я каждую минуту — и в целом небезуспешно — убеждал себя: что бы ты ни написал, это все равно будет лучше, чем традиционная для обучающих фильмов говорящая голова учителя на фоне зеленой доски, то и дело загораживаемая слайдами из Power Point. Сложно же было потому, что сочинять приходилось, не имея перед глазами основы основ — дикторского текста (который просто еще не был написан), а ориентируясь только на его тезисный план. К тому же если первые пять сценариев создавались еще в более или менее нормальной рабочей обстановке, то последние пять — на коротких привалах во время автопробега Москва — Сочи — Москва. Боюсь, это сказалось на их качестве.

Перед началом работы мы с Димой Барбанелем договорились о следующих базовых принципах:

1. Видео для каждого ролика снимается в разных местах Петербурга. (Изначально в списке локаций фигурировали исполненные экзотики пространства, типа автостоянки Ашана и т. п., но потом мы остановились на более открыточных вариантах: Петропавловка, Летний сад, Дворцовая площадь; впрочем, одна серия таки снималась в здании жуткого заброшенного завода в Купчино, а другая — на Удельном рынке в разгар торгового дня, где съемочную группу чуть-чуть не оприходовали.)

2. В съемках принимает участие специально нанятый и переодетый в Пушкина актер, который ничего не говорит, ходит, смотрит по сторонам, в определенных ситуациях взаимодействует с прохожими. (Потом, как в истории развития древнегреческой трагедии, у нас возникла потребность во втором актере, в третьем и т. д.)

3. Весь звучащий текст в фильмах является дикторским текстом, читаемым одним и тем же человеком, который никогда не появляется в кадре. (Жизнь распорядилась так, чтобы дикторов была два. И чтобы у одного из них были ощутимые дефекты дикции.)

4. Для иллюстрации некоторых мыслей дикторского текста поверх видеоряда накладываются отдельные короткие фразы и иллюстрации — дань ШХ. (В итоге для каждой серии было придумано штук по 10–12 совершенно разных приемов; жаль, что не все из них получилось реализовать.)

Можно сказать, что сценарий каждого фильма обыгрывает свой жанровый шаблон: есть экшен, есть мистический триллер, есть лавстори, есть нуар, есть восточная сказка, есть реалити. Однако отдельные, хорошо узнаваемые элементы этих жанров плавают, как обломки кораблей, в море всепоглощающего абсурда. Пушкин бьется с бобром. Человек-пакет заваривает чай на кладбище. Из неаккуратно брошенного цилиндра рождаются десятки маленьких синичек. Карлик в чалме продает рюкзак на Удельном рынке. Верхняя половина голубой женщины с чувственной грудью уплывает на картонке вдаль по Неве.

В целом сериал получился довольно разнородным. Где-то затянуто, где-то недосказано, где-то ярко, где-то неточно, где-то попсово, где-то многозначительно. Но сказать, что зрителю придется скучать, я не могу. Тем более что наложенный впоследствии на это визуальное безобразие благородный дикторский текст создает полную иллюзию обучения русскому языку во сне — лекция записывается прямо в мозг, минуя органы восприятия.

Король бензоколонки. — Заброшенный ад. — Незыблемой мечты иероглифы. — Глагол и Кирилл. — Первое появление призрака. — Черепаха в ночи. — Кто ел из моей миски? — О том, как Пушкин Пушкину звонил. — Природой здесь нам суждено камнями заложить окно. — ...

3.7. Актеры

Наш кастинг включал только одну задачу — найти актера, который мог бы исполнить роль Пушкина, погруженного в современную российскую действительность и вполне обжившегося в ней. Кандидатура пришла в голову практически сразу, хотя, конечно, нельзя сказать, что это был очевидный выбор. Мы пригласили сниматься хорошо знакомого нам с Дмитрием Чердаковым по посещениям стадиона «Петровский» сине-бело-голубого льва, маскота ФК «Зенит». Ну, то есть не прямо льва, а человека, веселящего публику в его костюме, — Стаса Малюкова из Упсала-цирка. Дальше нужно было создать образ, найти герою подходящий костюм. Дима Барбанель прислал в качестве референса фотографии модного Daedalus, которые действительно были в тему и очень хороши. С этими фотографиями и Стасом мы отправились в питерскую студию исторического костюма «Kapussta», где нам выдали более или менее традиционные штаны, запыленный сюртук, пару не вполне свежих сорочек, цилиндр, неподъемную крылатку и пластиковую трость с алюминиевым набалдашником. Увидев фотографии, Дима написал: «Нужен лоск, а не ряженый, который снимается за деньги с прохожими у зоопарка». А Женя Евграфов добавил, что одежда вряд ли поможет нашему герою; но на всякий случай рекомендовал заглянуть в Uniqlo, потом в Topman и немного в H&M. Впрочем, мы все же решили пожертвовать лоском, отдав предпочтение артистизму, раскрепощенности и цирковой гибкости Стаса. И ничуть, как мне кажется, не прогадали. Тем более что вслед за ним в проект в качестве второго актера пришел его друг Миша Белов, который замечательно сыграл — в разных обличьях — сразу несколько ролей второго плана.

Пушкин-частник. — Новый Евгений в предчувствии наводнений. — Незнакомка в черном делает плие. — Правила перевозки женщин в багажнике. — Обзорная экскурсия по пушкинским местам. — Конкурс проектов памятника Синичке. — Nur haben oder sein. — Дуэль. — Под землей.

3.8. Съемки

Когда Дима Барбанель впервые рассказал об этом проекте, все звучало скомканно и непонятно, но чем больше мы приближались к съемкам, тем стройнее становилась основная идея и линия повествования, вырисовывался визуальный язык.

Изначально проект имел все признаки малобюджетного; это означало, что для его реализации нужно было использовать наиболее эффективные и недорогие решения. Мне стоило больших трудов убедить ребят отказаться от идеи установить в цилиндре Пушкина камеру GoPro. Сошлись на том, что вся съемка должна вестись «с плеча» широким углом, но на профессиональную камеру. Такой прием позволяет добавить происходящему живости и субъективности восприятия — как если бы человек присутствовал на месте событий и лично участвовал в спасении русского языка. А еще это позволяет снимать быстро, ведь в конце октября в Северной Столице световой день длится всего 8 часов.

Любое кино начинается со сценария; когда Сережа Монахов начал присылать тексты первых серий у всех участников появился легкий мандраж — это были не банальные обучающие ролики, а фактически короткометражные фильмы с большим количеством сцен, действующих лиц, реквизита. Огромную часть работы на этом этапе сделала Ира Журавлева; только благодаря ее волшебству и неимоверным усилиям за неделю были согласованы площадки, которые обычно выбиваются месяцами.Все съемки велись на камеру Blackmagic, благодаря неприхотливости которой нам удавалось получить красивую картинку при всех переменах непредсказуемой питерской осенней погоды: пасмурное небо, промозглый туман, блестящие оранжевые листья, яркий контрастный свет на площади и пляже, мокрый снег, от которого запотевают объективы, слабое искусственное освещение дворца и казематов, мрак заброшенного здания в Купчино, темный вечер Чёрной Речки, сверкающие острые ножи посетителей барахолки на Уделке. В каждой серии у меня есть любимые красивые планы; возможно, в них не всегда присутствует главный герой, но они точно передают настроение, которое мы, помимо всякого обучения, хотели донести до зрителя.

Несмотря на все сложности, за кадром всегда было много смеха и шуток. На самом деле смеялись мы почти все время, настолько абсурдными и остроумными одновременно казались сценарии Сережи; огромное ему спасибо за то, что удалось совместить красоту со смыслом. Каждый день нес моменты, ради которых хочется жить и расти дальше, повторяя их в будущем. Такая работа не похожа на обычную рутину, это процесс творчества, которым захвачены все, и когда съемки заканчиваются, начинаешь понимать, насколько это было круто и насколько теперь тебе не хватает этих людей, улыбок, радости, кратких моментов отчаяния и следующих за ними прорывов в преодолении человеческой ограниченной сущности. Я очень хорошо помню свои ощущения, когда прочитал сценарий первой серии, который мне прислал Женя Евграфов. «Совершеннейшее безумие», — подумал я и тут же начал писать свое режиссерское видение того, как все это дело можно снять. Впечатление на меня произвел сам факт появления в государственном проекте совершенно хармсовского, свободного в полете мысли и нетривальности сюжетных поворотов сценария, чистого артхауса, если вдуматься и перевести на язык кино. Я думал, так быть не может. Но, к счастью, еще что-то способно меня в жизни удивить. И вот уже проект завершен — и поулчился он ровно таким, каким и задумывался. Конечно, сценарии Сережи Монахова — это песня. Тонкие, с подтекстом, абсурдные, ироничные и, если вдуматься, очень смелые для тех целей, которые будут выполнять наши фильмы. Надо сказать, что сценарии, а также объем предполагаемой выработки в день (более 20 минут) сами диктовали манеру съемки. Особенно с учетом того, что световой день продолжался около 8 часов. По сути имелся один путь — каждую сцену снимать одним кадром, делая редкие исключения для тех случаев, где это было физически невозможно. Так мы и поступили. Вообще я обожаю импровизацию, и тут, конечно, был огромный простор для нее: много эпизодов выдумывалось на ходу, и я несказанно рад, что большинство из них нашло свое место в монтаже. Мы снимали и медитативные, длившиеся целые минуты кадры, которые сделали бы честь Карлосу Рейгадасу, и чистый абсурд на общем плане в духе Роя Андерсона, и лирический взгляд в человека в духе Хон Сан Су, и чисто бастеркитоновсие номера, и «Маски-шоу», и суперэкшен в духе серии «Адреналин» с Джейсоном Стетхемом. Чего стоят только сцены драки Пушкина с бобром и дикой погони на пляже перед Петропавловской крепостью. Поверьте, это лучше один раз увидеть своими глазами. Да, возможно, местами получилось чересчур эклектично, но ведь и русский язык стилистически совсем не однороден. Темп был дикий, но я к такому привык, и работалось легко, свободно — никто не ограничивал и не сдерживал. Только съемки на Удельном рынке, не самом жизнерадостном месте, прошли тяжело: видимо, день попал на пик усталости группы, все были унылые и тяжелые, плюс стояла ужасная погода — холодная и промозглая. Но выстояли, перебороли, сделали. Вообще опыт был очень интересный. Надо быть честным до конца: я хоть и люблю импровизацию, но привык все же к большей стройности, сложности и художественности кадров. И часто скорость съемки и их полудокументальная манера заставляла моего внутреннего педанта страдать. А сделать было ничего нельзя: секунды таяли, а за ними минуты и часы. Но в то же время эта история обогатила меня, заставила под новым углом взглянуть на съемочный процесс. Я вынес для себя кое-что очень полезное, что собираюсь совсем скоро использовать в практике.

Нападение красноухого карлика с белым, как мел, лицом. — Что делать и кто виноват, когда такие большие уши? — i. Таз с горячей водой и стиральные порошки. — ii. Много капусты. — iii. О том, как Пушкин жонглировал фруктами, или Гибель Синички. — Освобождение...

3.9. Шрифты

Идеи заставки и шрифта синонимичны: пластическая история про необыкновенное рождение всего из ничего. Процесс этот не подчинен привычной нам линейной конструкции формообразования и является непостижимым. Шрифт, который предстояло спроектировать, должен был потерять на время свою историческую подоснову, перестать быть графемой, сохранявшей связь с образом и словом в любой момент развития на протяжении веков — до перехода в разряд абстрактных форм, не связанных со структурой знака. По ходу развертывания сюжета графема должна была собираться иррационально из элементов, часто неорганичных друг другу в цепи последовательных превращений. Шрифт спроектирован на основе уже сделанного раннее ремейка Berthold Grotesk для проекта ВДНХ, версия имеет ограниченный состав знаков, заглавные буквы, цифры и комплект альтернативных знаков — от 5 до 20 в зависимости от графемы.

Константин Лукьянов:Шрифт Пушкин. Для меня это интересная ритмическая находка. Формы как бы скованы моноширинностью, но побеждая ее — развивают. Здесь воплощена идея движения, кино, экрана. Также интересной задачей было сделать множественные дополнительные знаки, паттерны, орнаменты, — все то, что развило шрифт как пластическую абстракцию.

Алексей Астафьев:Анимация шрифта была сделана на основе присланных Димой раскадровок. Каждая раскадровка включала в себя от трех до пяти состояний, из которых первые два были идентичными для всех букв, поскольку описывали зарождение графемы, ее, так сказать, дородовой период — в это время все дети похожи, а развиваться и приобретать индивидуальность начинают уже потом. Таков филогенез и наших букв.

Переходы между стадиями развития мягкие и плавные, но при этом кое-где в анимации есть жесткость и графичность — так мне хотелось передать природу печатного шрифта.

Когда анимированные буквы собираются в слова и фразы, я добавляю дополнительные графические элементы, образующие эти соединения: вертикальные, горизонтальные, диагональные линии.

Последовательное перевоплощение. — В человеке все должно быть прекрасно: и цилиндр, и бакенбарды. — Индикатор раздраженности Пушкина. — Рассмейтесь, смехачи. — Цилиндр брошен. — Так вот ты какая, шляпа волшебника! — Разыскивается поэт. — Пирог и солнечный диск. — Синички найдут тебя.

Другие проекты

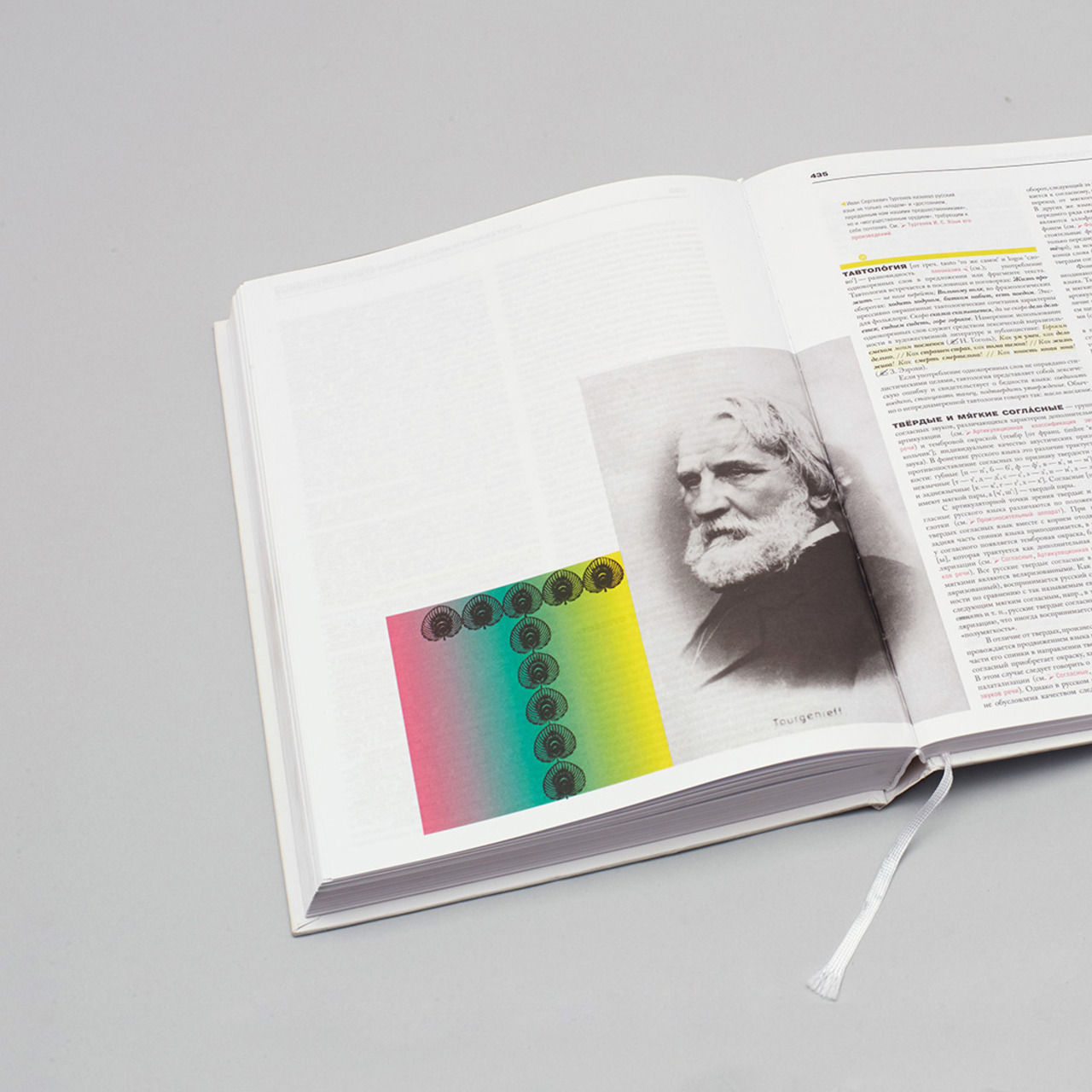

Словарь и мобильное приложение «Русский язык»Книга, мобильное приложение

Словарь и мобильное приложение «Русский язык»Книга, мобильное приложение Учебник русского языка, 10–11 классыКнига

Учебник русского языка, 10–11 классыКнига Учебник русского языка для 5 классовКнига

Учебник русского языка для 5 классовКнига