Словарь и мобильное приложение «Русский язык»

Кто написал «Слово о полку Игореве» и кто первым поставил смайлик; что такое «языковое расширение» и нужно ли с ним бороться; чем буква «ё» напоминает слезы, текущие из очей, и как это сходство предопределило ее судьбу; на каком языке говорила Марина Цветаева, и понял ли бы ее Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин; зачем писатели пишут с ошибками — специально или по незнанию; почему выразительность — это хорошо, но выражаться не следует; можно ли в наши дни обучаться грамоте по уличным вывескам и в силу каких причин не сгнили под землей берестяные грамоты... Ответы на все эти и многие другие вопросы (за исключением вопросов без ответов) можно найти в «Школьном энциклопедическом словаре „Русский язык“» (книге и бесплатном мобильном приложении) — последней разработке Санкт-Петербургского государственного университета и Мастерской.

Формат: 220 x 290 мм

Объем: 584 стр.

Бумага: офсетная 120 г/м3

Печать: офсетная 4+4

1. Команда

Художественная концепция

Ждан Филиппов

Издатель

Санкт-Петербургский государственный университетРедакторы

С. В. Друговейко-Должанская, Д. Н. Чердаков

Верстка

Арсений Шмарцев

Шрифты

Алексей Чекулаев

Разработка мобильного приложения

Astroshoсk

Менеджмент

Дима Алексашин, Сергей Монахов

2. Идея

Это могло случиться и раньше, но не случилось. Больших и некомпилятивных энциклопедических словарей, посвященных русскому языку и ориентированных не на лингвистов, вообще говоря, немного. Авторы — специалисты СПбГУ, РГПУ им. Герцена и Института лингвистических исследований РАН — хотели, чтобы словарь был и полезным, и интересным, открывающим перед всяким любознательным читателем обширную область знания — науку о русском языке и о языке вообще. Как в любой науке, здесь совсем не скучно: есть масса нерешенных вопросов и ожесточенных споров, удивительные открытия (одни новгородские берестяные грамоты чего стоят!) и драматические события (например, история создания этимологического словаря М. Фасмера).

Помимо выполнения чисто справочной функции, словарь должен был стать своего рода учебником и даже книгой для чтения. Эта идея совмещения функций воплощалась разными средствами — как на уровне текста, так и собственно в дизайнерском решении. Кажется, пока не было такого энциклопедического словаря о русском языке — с одной стороны, строгого по структуре, а с другой, насыщенного информацией развивающего характера.

Словарь ориентирован прежде всего на старшеклассников, но написан так, что может заинтересовать всех, кто из любознательности или по необходимости задумывается над тем, как устроен русский язык и как он употребляется. Книга и мобильное приложение должны заставить читателей по-новому взглянуть на русский язык и убедить их в том, что фундаментальный энциклопедический словарь — это не только полезно, но и красиво.

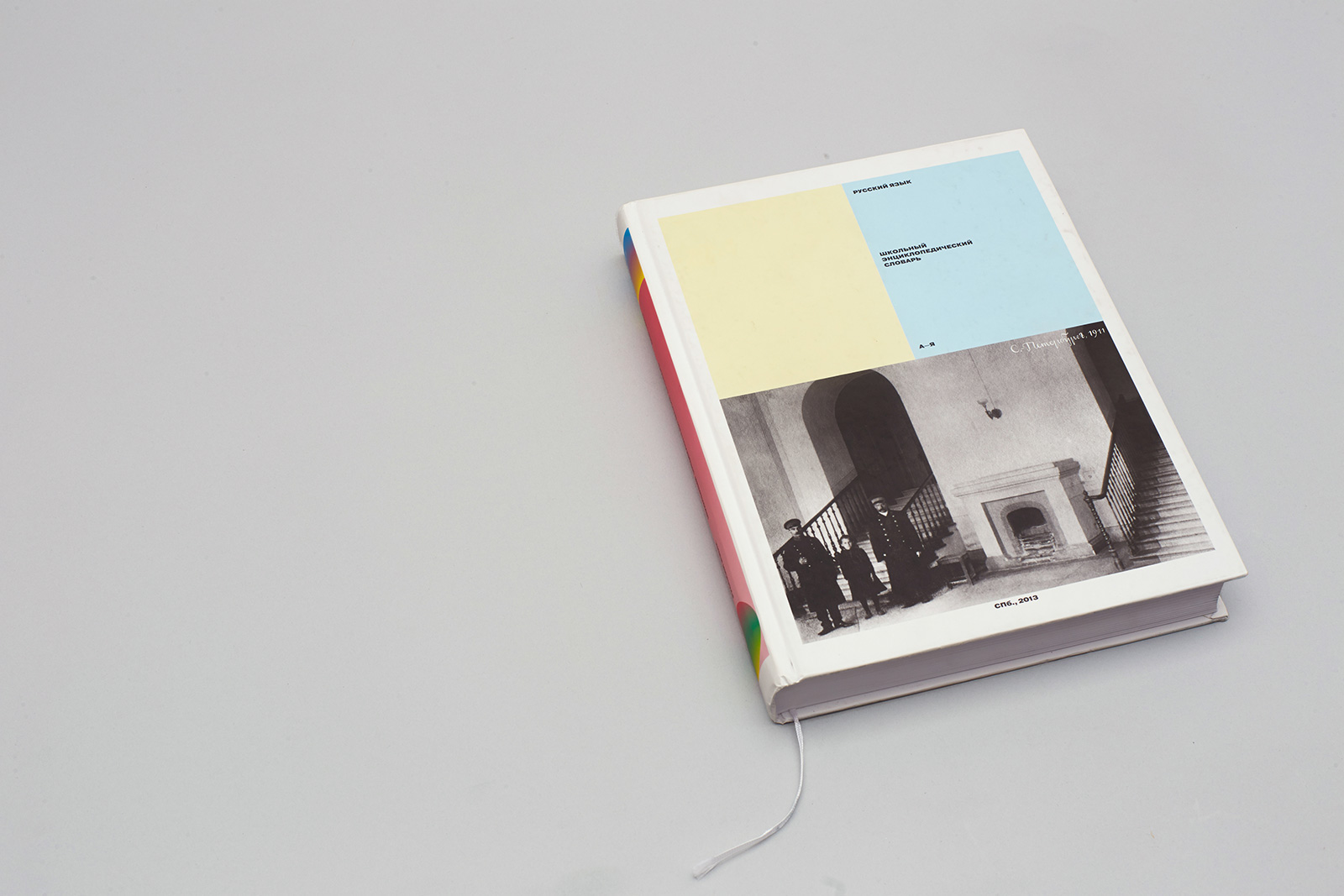

В качестве элемента оформления обложки использована фотография, сделанная в 1911 году в вестибюле Императорского историко-филологического института, где ныне размещается филологический факультет СПбГУ. Два суровых швейцара, возвышающихся над девочкой, как бы символизируют строгие нормы русского языка.

На форзаце собраны все встречающиеся в словаре цветные плашки.

3. Решения

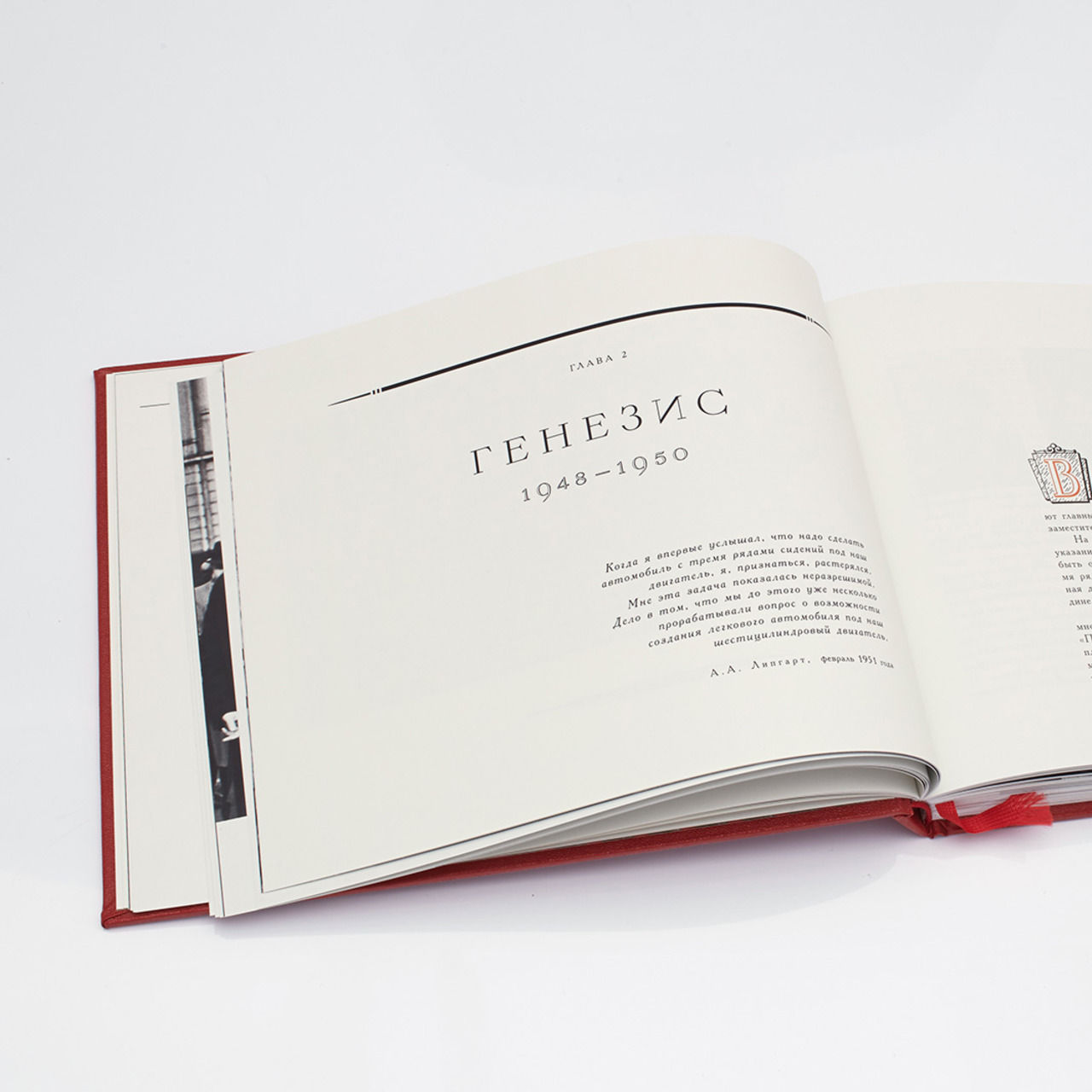

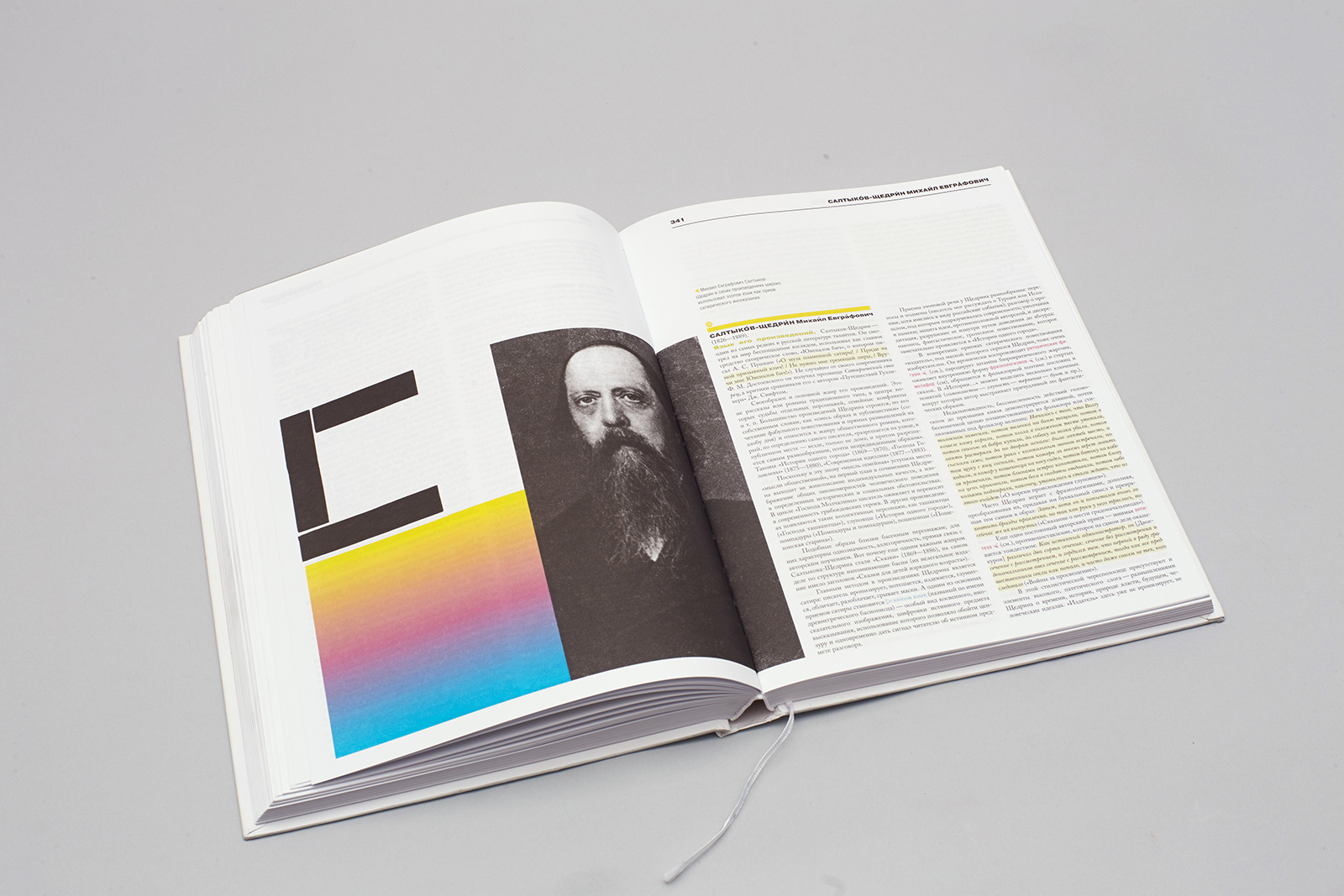

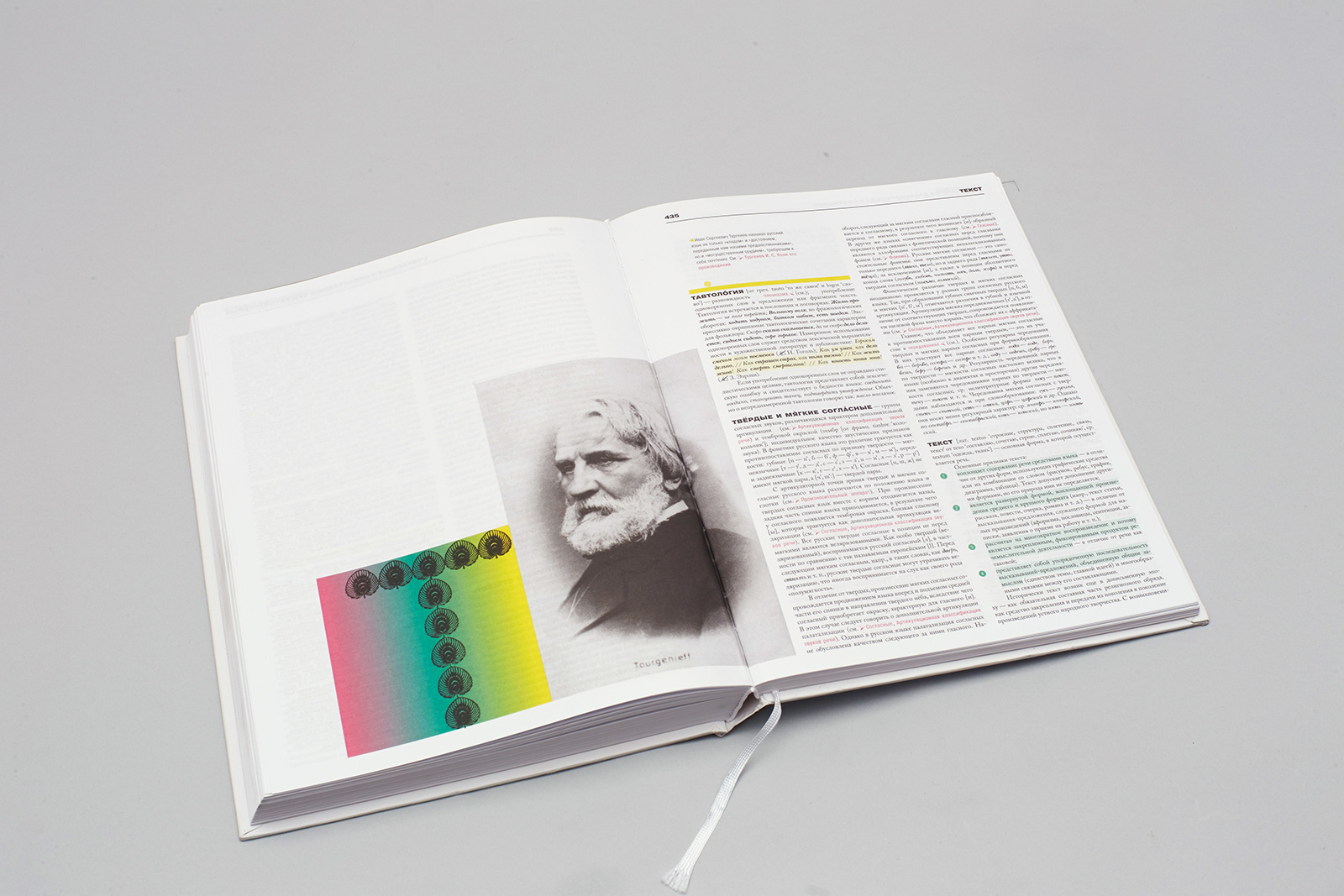

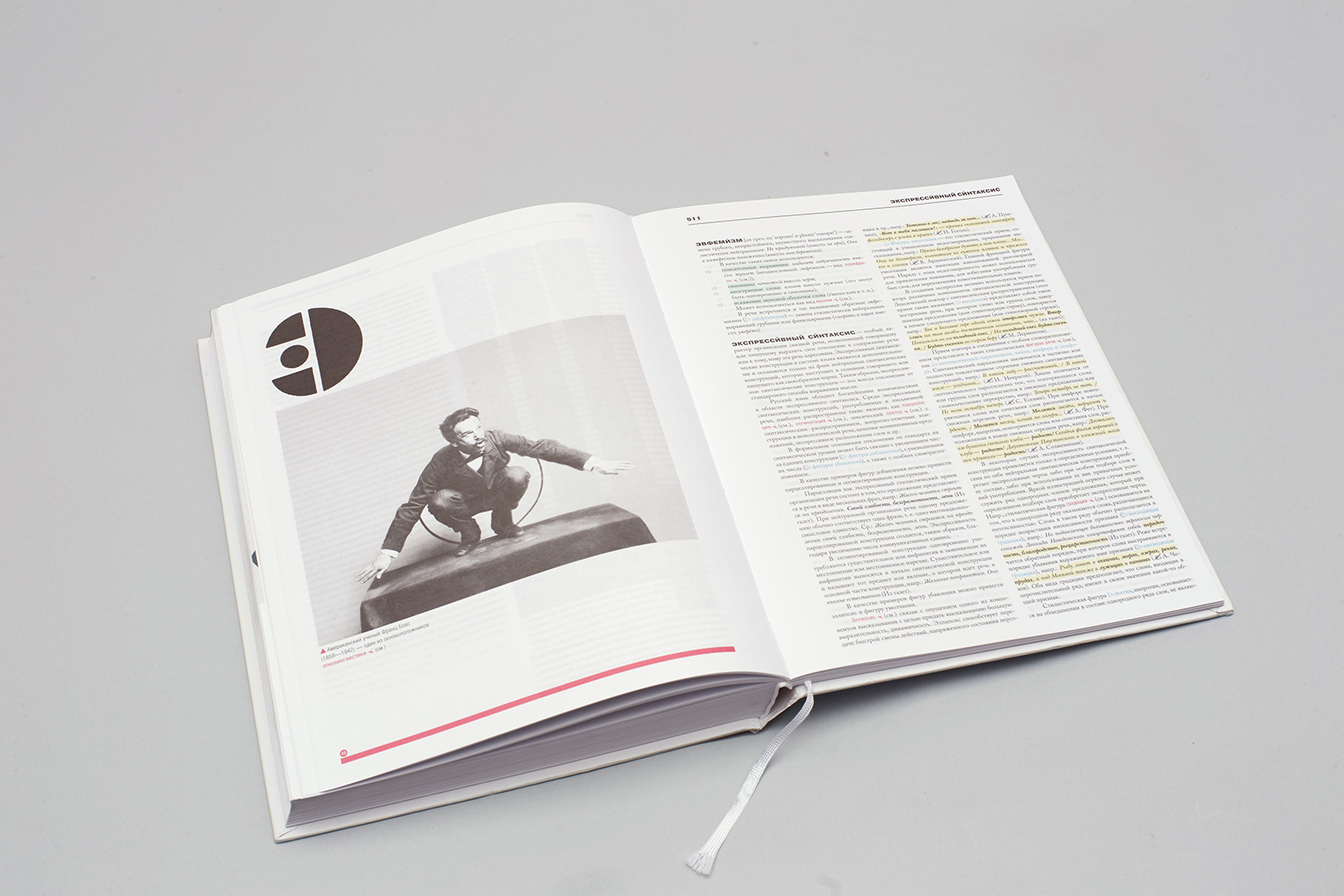

3.1. Совсем чуть-чуть красивых черно-белых иллюстраций.

3.2. Много раскрашивания текста — разноцветными маркерами выделяются разные информационные потоки: цитаты, ссылки, списки, понятия, вставные очерки, имена писателей и названия произведений.

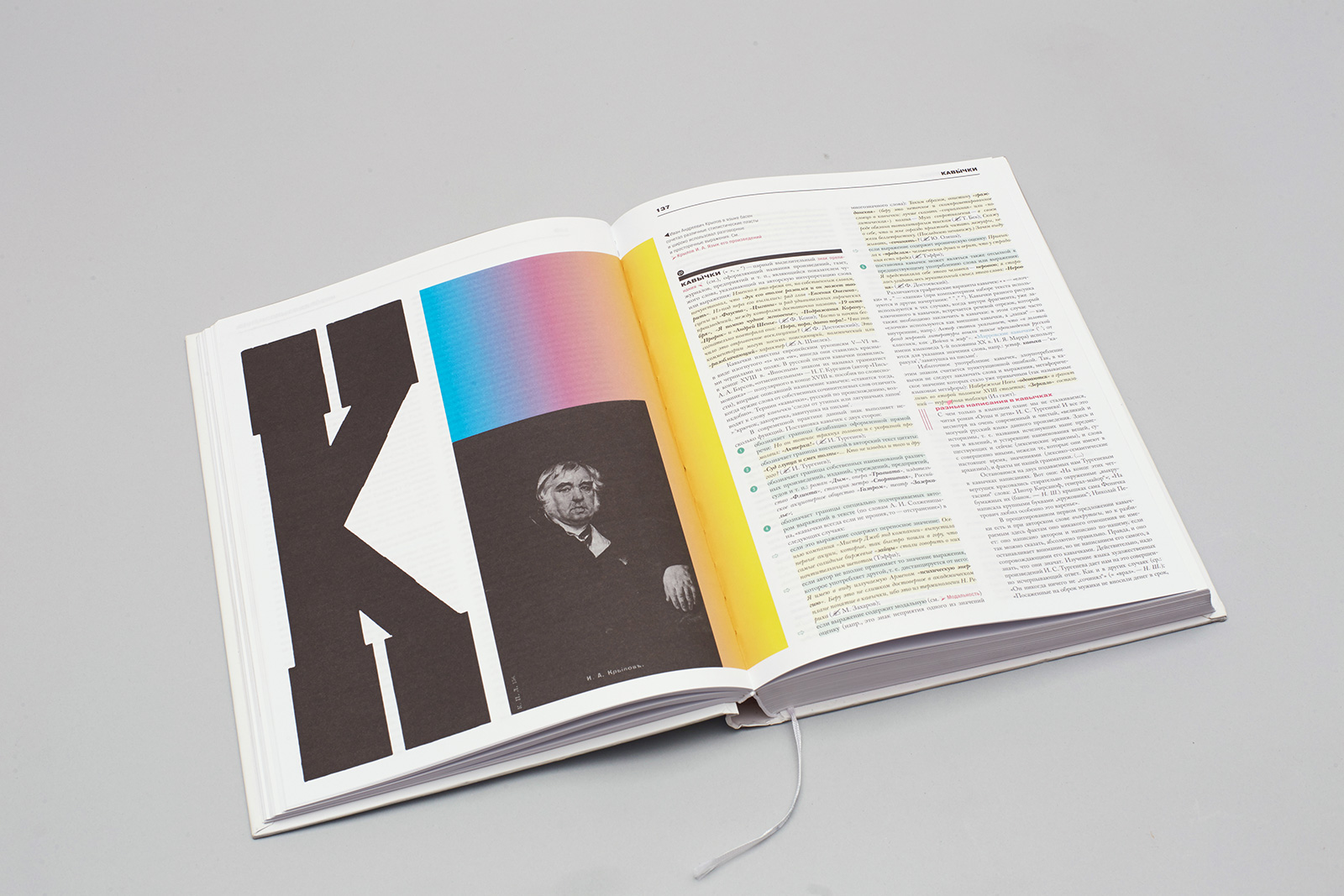

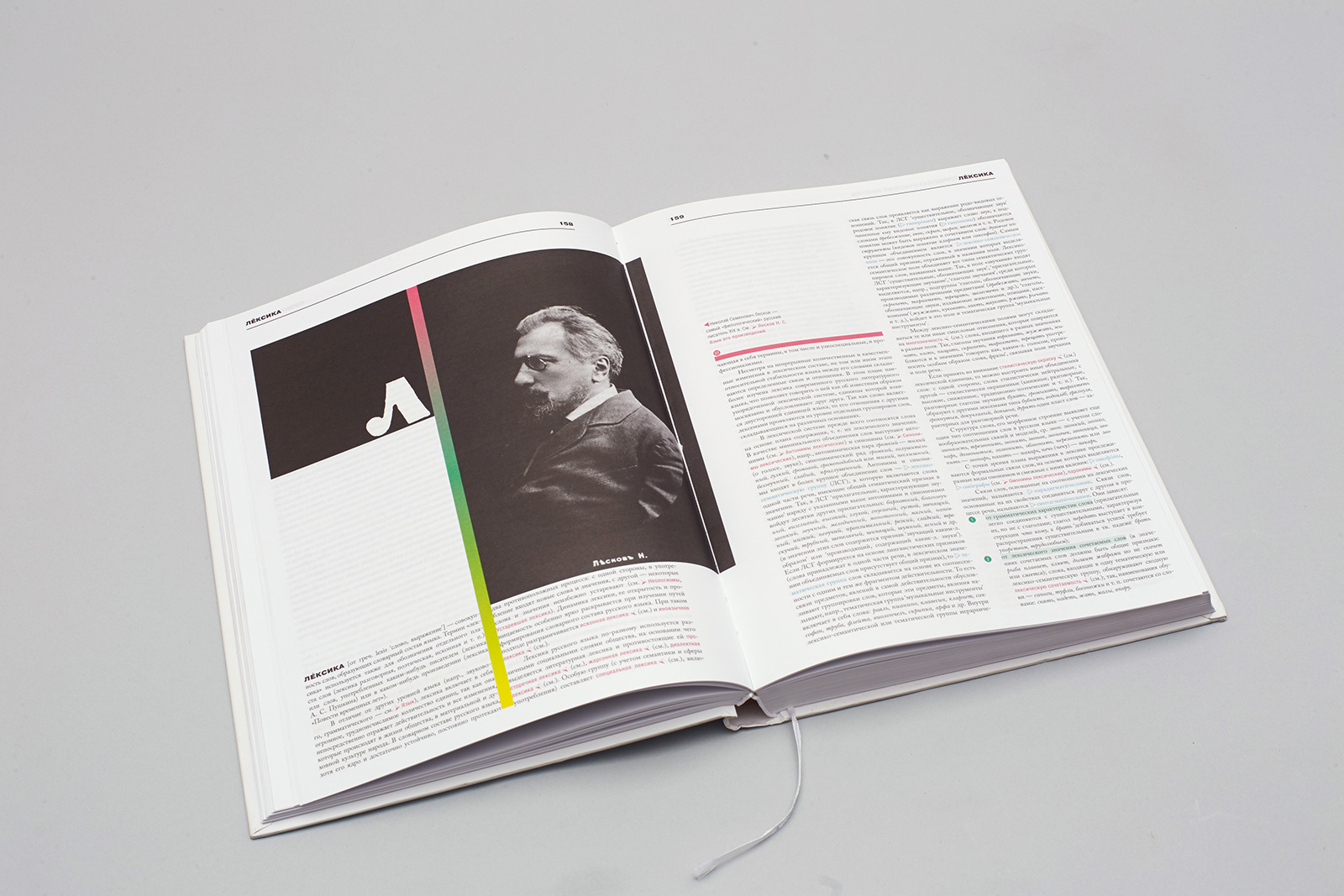

3.3. Большие буквицы, перерисованные с советских букварей.

3.4. Мелкая графика, выполненная в стиле уточненного WordArt’а.

3.5. Несколько простых в использовании указателей: алфавитный, авторский, тематический.

Благодаря использованию сложной системы выделений даже чисто текстовые развороты в словаре выглядят четко структурированными и яркими.

Черно-белые иллюстрации на фоне цветного текста должны создавать у читателя ощущение причастности к вневременным ценностям.

Все буквицы в словаре уникальны и отрисованы по образцам, взятым из советских азбук и букварей.

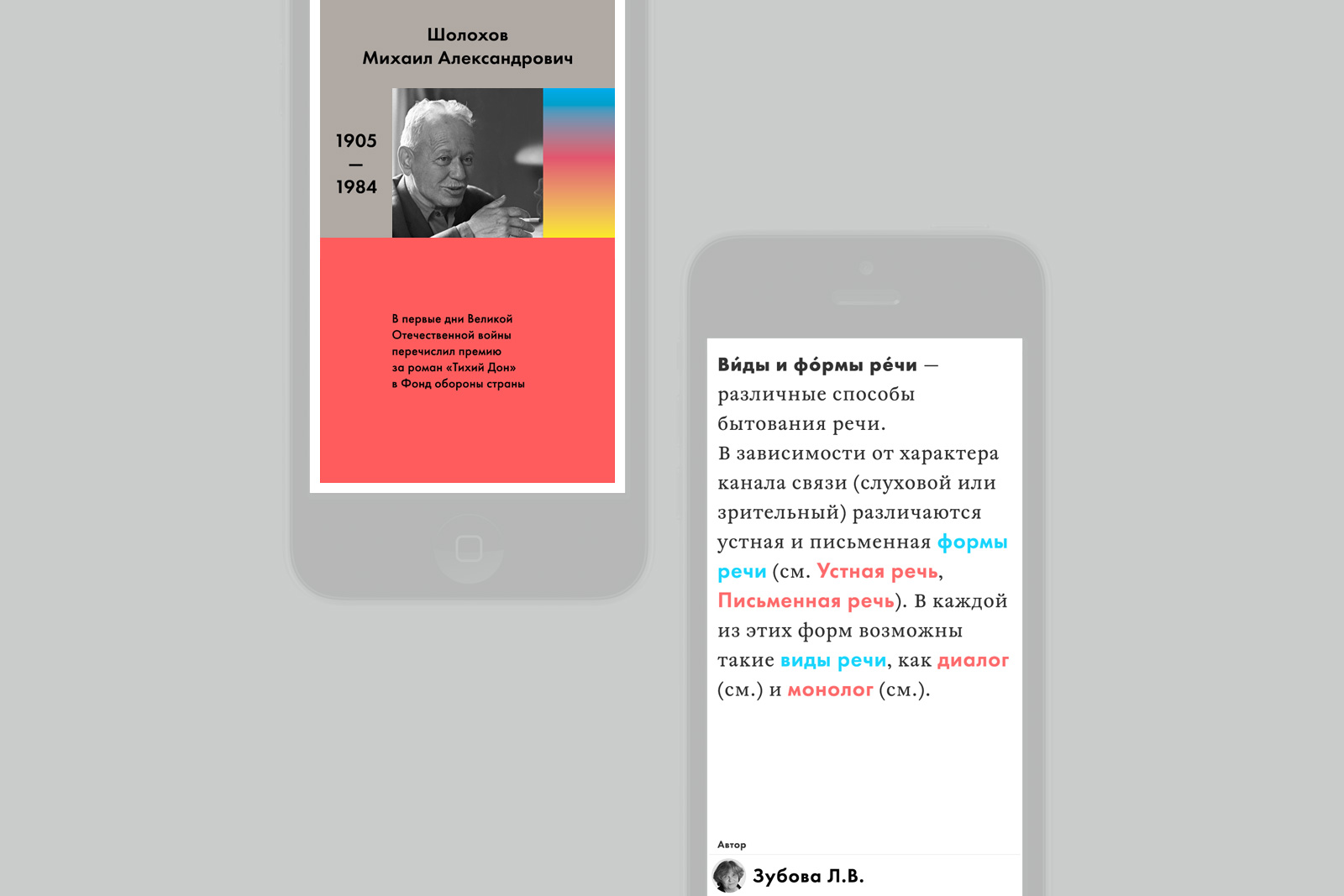

4. Приложение

В формате приложения словарь неизбежно приобрел новые сценарии взаимодействия. Одно только добавление перекрестных ссылок уже привело к тому, что теперь от него можно не отрываться минут сорок.

Появились новые задачи: как минимум, не дать потеряться или не утомить — в телефоне и книге одинаковый объем знаков ощущается очень по-разному. В приложении пользователь имеет дело с бесконечной простыней текста, через которую нужно с усилием продираться. Недостаточно подобрать грамотные параметры основного и дополнительного набора. Поток нужно рвать — поэтому у нас каждая цитата стоит на отдельной строке и отбита от соседних абзацев, а из текста всплывают окна со справками о писателях.